ガントチャートは進行管理に活用できる?メリット・デメリットや活用ポイントを詳しく解説

2024.06.24A1:生産計画・スケジューリング

プロジェクトを達成するためには、適切に進捗とスケジュールの管理を行い、ゴールを明確にした上で業務を遂行することが大切です。必要な作業量を業務開始前に把握することで具体的なスケジュールを立案しやすくなり、納品の遅延を防ぐ効果も期待できます。また、ガントチャートを活用した進行管理の「見える化」を取り入れると、プロジェクトメンバーが作業に取組みやすい環境を作ることが可能です。本記事では、管理することの難しさを感じている方に向けて、ガントチャートを使用するメリット・デメリットや作り方、活用のポイントまでご紹介します。

【目次】

■ガントチャートとは?

■ガントチャートのメリット

■ガントチャートのデメリット

■ガントチャートの作り方

■ガントチャートの作成にはAsprovaの生産スケジューラがおすすめ

ガントチャートとは?

ガントチャートとは、プロジェクト管理や生産管理など工程管理に用いられる表のことです。20世紀初頭に作業進捗を一目見るだけで現場の監督者が作業進捗を把握しやすいように、ヘンリー・ガントが考案しました。ガントチャートは工程表や計画表とも呼ばれ、スケジュールや作業進捗状況の「見える化」に役立ちます。作業の段取りが項目ごとにまとめられており、全体の計画を一目で把握できるところが特徴です。図のように、ガントチャートには縦軸と横軸があり、縦軸にタスクや担当者、横軸には時間に関わる指標が記載されます。ガントチャートを使うことで、どの期間で何を行うか進捗具合など、担当者だけでなくチーム全体の作業状態を誰が見ても分かる形で管理することが可能です。

ガントチャートのメリット

ガントチャートは、プロジェクトの進行が1つの表にまとめられており、関係者やクライアントに期限や進捗状況を詳しく伝えることに役立ちます。では、現場の進行管理に活用する場合には、どのようなメリットがあるのでしょうか。

作業工程の可視化ができる

ガントチャートの一番のメリットは、作業工程の可視化ができることです。全体像の把握ができることで、自分が関わっていないタスクに関しても現在どの段階に着手しているかがすぐに分かります。ガントチャートには、以下のようなメリットがあります。

- 作業全体を把握できる

- 管理業務の最適化につながる

作業全体を把握できる

ガントチャートには、プロジェクトの開始日と完了日や、誰が何をいつまでにやるかといった、作業期間と担当者の割り振りがタスクごとに記されます。その中で、作業が順調なのか遅延気味なのか、負担ではないかなどの進捗状況もチーム全体で把握できるため、細かなフォローが可能です。また、作業途中で何かトラブルが起こり、全体のスケジュール内容を振り返りたい場合にも、過去のタスクの状況や生産工程記録を簡単に参照できる便利なツールです。

管理業務の最適化につながる

プロジェクトを立ち上げる際に立てた計画書が思うように進まない場合には、計画を見直す必要も出てきます。そのような場合には、作業が計画通りに進んでいるかすぐに把握できるガントチャートが有効です。また、ガントチャートの構成自体は分かりやすく視覚的にも見やすいグラフであるため、システム開発やIT関連専門の知識が必要ないことも大きなメリットといえます。第三者に進捗状況を報告したい場合にも、複雑ではないためスムーズに伝えることができます。ガントチャートを作成することで、業務の最適化につながり、仕事の割り振りやリソースの変更、進捗の確認とリカバリーなどといった内容に、幅広くかつ柔軟に対応できる点が魅力です。

ガントチャートのデメリット

作業工程や全体の把握に役に立つガントチャートですが、一覧の中に表せない内容がある場合やプロジェクトの人数によっては不向きな場合もあります。ガントチャートのデメリットについて、1つずつ見ていきましょう。

作業工数や優先度の把握はできない

プロジェクト管理でのガントチャートでは、基本的にプロジェクトの締め切りから逆算して予定を組んでいきます。タスクの割り当てと期限は可視化できる一方で、作業工数やタスクの優先度はガントチャート上では分かりづらいです。そのため、工数の管理やタスクの優先度に関する指示は別で行う必要があります。

プロジェクトによってはガントチャートが向いていない

大規模なプロジェクトになると、業務に関わる人数も多くなるため、ガントチャートを利用した管理は不向きといえます。なぜなら、タスクや担当者が多い場合には、その分だけガントチャートが複雑になって「プロジェクトの全体が把握できる」というメリットが失われてしまうからです。また、タスクが多くなる分、プロジェクトに変更が生じやすくなり、その都度スケジュールの組み直しや、タスクの再振り分けの手間がかかってきます。

ガントチャートの作り方

ガントチャートは、無料のExcelやGoogleスプレッドシート、もしくは生産スケジューラのような作成ツールで作る方法があります。タスクの洗い出しからガントチャートの入力までの作成手順については以下の通りです。

作成手順

ガントチャートの作成手順を流れに沿って説明します。

- タスクを洗い出す:ガントチャートの縦横に記載するタスク項目を洗い出す。

- 洗い出したタスクを細分化する:①で洗い出したタスクを詳しく仕分けたタスクにする。

- タスクを作業順に並べる:①と②で出揃ったタスクを、実際の作業フローに沿った順番に並べ替える。

- タスクのスケジュールを決める:ガントチャートの横軸に記載するスケジュールや各タスクの作業開始日、完了日を決める。

- 担当者を決める:各タスクの担当者を設定し、タスクと同様にガントチャートの縦軸に記載する。担当者の人的リソースをバランスよく配置する。

- ガントチャートに入力:必要な情報を整理できたら、Excelやスプレッドシート、生産スケジューラなどに入力する。

ExcelやGoogleスプレッドシートを活用したガントチャートは、上記の作成手順で一通り作ることが可能です。

生産スケジューリングにおけるガントチャート

Excelは誰でも使い慣れたツールであり、図形描画や条件付き書式、関数などの自由度が高く、計画担当者の頭の中にある計画を実際に形にしていくことができるでしょう。ただ、Excelでの作成は期間単位や日単位などの計画が限度で、分単位の詳細なスケジューリングには適していません。計画変更を行う際も、変更箇所が分からないなど、意外と使いづらいものです。たとえばコピー&ペーストは便利な一方で、変更前の作業指示を消し忘れてしまうと、製造現場に二重に指示が出てしまうため、混乱してしまいます。複雑なマクロを組むという方法もありますが、作成した本人にしか理解できない場合が多いため、計画立案が属人化してしまうリスクが生じます。

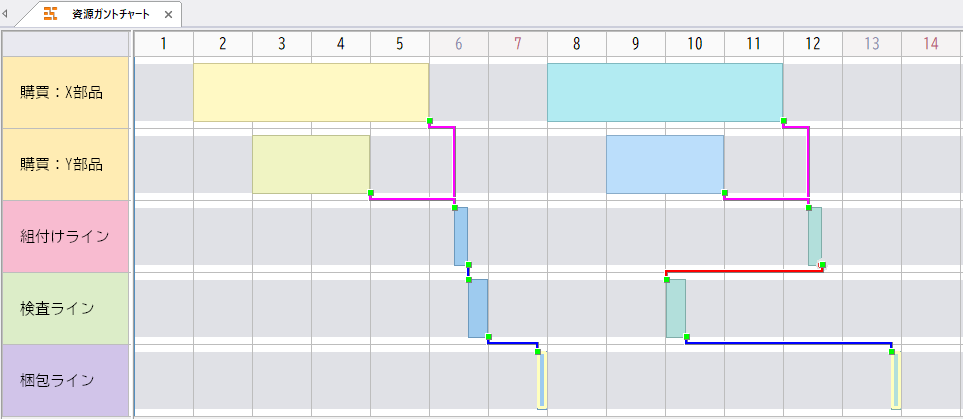

生産スケジューラは生産計画を作成するITツールで、計画を素早く自動立案してガントチャートとしてスケジュール結果を表示することが可能です。生産スケジューラは高速計算を得意としているため、分単位といった細かなスケジューリングにも対応可能です。Excelとの大きな違いは、品目や工程の手順、作業標準時間といったマスター情報が設定できるところです。マスター情報があることで計画変更の手間が大きく変わります。

たとえば図のように組み付け工程→検査工程→梱包工程があったとします。組み付ける部品Xの入庫が遅れることが分かったため、組み付け工程を後ろにずらしたとしたら、Excelだと工程手順のマスターがないため検査工程が最初になってしまいます。これでは整合性が取れず、手組みで直していると、計画作成に膨大な時間がかかりがちです。しかし生産スケジューラはマスターに工程手順を設定しているため、組み付け工程が後ろにずれ込めば自動的に組み付け工程→検査工程→梱包工程となるように直してくれます。このように、生産スケジューラを使用すれば自動でスケジュール立案から工程の組み直しまでスムーズに行えるので、作業に取り掛かるまでに要する時間の短縮が期待できます。

ガントチャートの作成にはAsprovaの生産スケジューラがおすすめ

ガントチャートは、作業工程を可視化することでプロジェクト全体の進行状況を簡単に把握できる点がメリットである一方、作業工数や優先度の把握ができない点や大型プロジェクトの管理には不向きな点などがデメリットです。作成ツールとしてExcelやGoogleスプレッドシートを活用する方法もありますが、ひとつひとつが手作業であるため、プロジェクトが大きくなると管理が難しくなってきます。そこで、ガントチャートの作成だけでなく生産管理に役立つ機能がたくさんある生産スケジューラであれば、手をかけずに現場の管理が行えるのでおすすめです。生産スケジューラを導入することで、生産リードタイムが大幅に短縮可能になり、これまでよりも早く製造に着手できるようになります。また、ITを利用した在庫管理を行うことで余剰な在庫を減らし、損失と無駄を大幅に削減することが可能です。生産スケジューラ導入によって具体的にどのような業務改善が実現したのか、詳しく見てみたい方はこちらのページをご確認ください。

生産計画を見える化するメリットとは?目的や具体的な方法を解説

生産計画を見える化するメリットとは?目的や具体的な方法を解説 欠品をなくすための対処法とは?欠品で起こるデメリットや起きた際の対処法まで解説

欠品をなくすための対処法とは?欠品で起こるデメリットや起きた際の対処法まで解説 ペギングとは ~不確実性への対処と効率化の可能性~

ペギングとは ~不確実性への対処と効率化の可能性~ 計画と実績の両輪で回す!生産スケジューラを上手に運用するための実績収集の方法

計画と実績の両輪で回す!生産スケジューラを上手に運用するための実績収集の方法 生産スケジューラを定着させるために大切な作業指示

生産スケジューラを定着させるために大切な作業指示 射出成形工程の生産スケジュール

射出成形工程の生産スケジュール